Comme je le montre dans ce blog et je l’explique dans mon nouveau livre « De la thermodynamique à l’économie », un effondrement économique est un processus naturel. Toute économie traverse nécessairement des phases de crise. L’amplitude des crises est inversement proportionnelle à leur fréquence. La question est de savoir quelle va être l’amplitude de la prochaine crise.

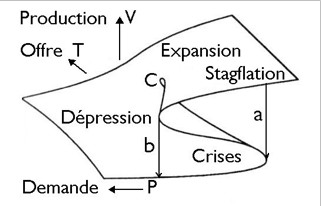

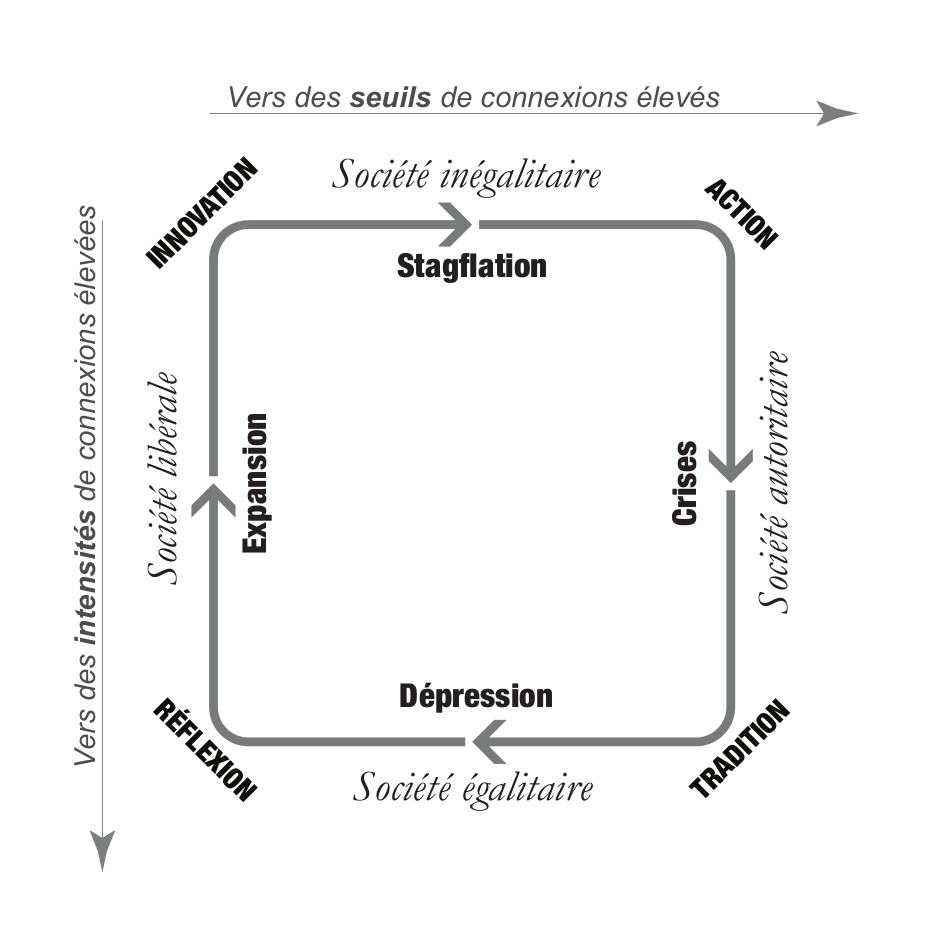

Dans mon précédent billet, j’ai expliqué que l’effondrement est un phénomène culturel. Comme toute structure dissipative, une société mémorise de l’information. En dissipant l’énergie, elle fait évoluer son environnement. Lorsque l’information qu’elle mémorise n’est plus adaptée à son nouvel environnement, sa culture est devenue inadaptée et la société s’effondre. Une société mémorise l’information à travers l’éducation de ses enfants. Il n’est donc pas surprenant que l’effondrement d’une société soit lié à l’effondrement de son système éducatif (billet 125). Il est intéressant de voir comment ce système évolue le long d’un cycle séculaire, tel qu’il est décrit sur la figure du billet 117.

Une société se réorganise durant sa phase de dépression. Notre société a traversé une telle phase entre 1918 et 1939, c’est-à-dire entre les deux guerres mondiales. On y a multiplié les écoles normales d’instituteurs où l’éducation était excellente. Les instituteurs ainsi formés ont éduqué la génération qui a suivi et dont je fais partie. J’ai sur mon bureau un livre, intitulé leçons de sciences, datant de cette époque. Il décrit les matières enseignées pour le certificat d’études. Je souhaiterais que tous les jeunes qui passent aujourd’hui le baccalauréat aient ce minimum de connaissances!

La phase qui a suivi porte le nom de phase de croissance. On la désigne souvent sous le nom de « baby boom ». Nos enseignants ont été pris de court. Ils n’étaient plus assez nombreux. Vingt ans plus tard, les jeunes de cette époque sont arrivés à l’université. Il a fallu créer d’urgence des universités nouvelles, comme l’université de Nice à laquelle j’ai été nommé. On m’a demandé de pourvoir des postes d’assistants. J’ai eu beaucoup de difficultés à trouver des candidats!

Les amphithéâtres étaient pleins et les étudiants pas très satisfaits. Ils le manifestèrent en mai 68. On les a formés comme on a pu. Quelques années plus tard, cette marée d’étudiants s’est retrouvée demandeuse d’emploi. Inutile de dire que les sources d’emploi se sont rapidement taries. La société est alors entrée dans sa phase de stagflation. C’est ainsi que des étudiants, formés à la hâte, se sont retrouvés dans une société de chômeurs, une situation pas très enviable.

Vers la fin des années 70, cherchant à améliorer l’emploi, l’état français a décidé qu’il fallait adapter le programme des enseignements aux besoins des employeurs. L’école a alors subi ne transformation en profondeur. Avec l’abandon du latin, puis de la géométrie dans les classes des CES, l’enseignement d’un raisonnement logique a été reporté en terminale. Le remplacement des maths classiques par les « maths modernes » s’est traduit par l’apprentissage d’un vocabulaire nouveau et ésotérique. Le cursus scolaire de toutes les matières a été allégé.

Parents et professeurs ont été pris par surprise. Il a fallu attendre les années 80 pour que des livres aux titres évocateurs apparaissent. J’en donne une liste en note. Pour une analyse très complète du problème de l’école en Europe, je conseille les publications de Nico Hirt. En 1999, un film documentaire « Le cartable de big brother » (https://www.dailymotion.com/video/xjyhfp) de F. Gillery montre clairement le lien entre l’école et les grands patrons (https://www.liberation.fr/medias/1999/01/30/france-3-samedi-22h30-le-cartable-de-big-brother-documentaire-les-patrons-font-l-ecole-numerique_262578).

Comme on pouvait s’y attendre, le résultat des réformes n’a pas été à la hauteur des espérances. En nombre croissant les étudiants se sont tournés vers les écoles de commerce et la finance, tandis que la qualité de nos ingénieurs était en chute libre. Plus personne ne voulant enseigner, la qualité de nos enseignements a continué de se dégrader. On est entré dans la phase de crise.

La constatation la plus importante est que nous nous en sommes rendu compte. Depuis quelques années l’école a de nouveau évolué. Les savoirs fondamentaux commencent à être réhabilités. De même que lorsque l’hiver va être très froid les animaux mettent à l’avance un pelage d’hiver adapté à la saison future, l’école actuelle préfigure celle de demain.

J’en veux pour preuve le livre de Pierre Léna, un ami de longue date avec lequel j’ai fait mes études: «Enseigner, c’est espérer, plaidoyer pour l’école de demain» (2012) où il décrit son projet «la main à la pâte», une façon plus concrète d’enseigner les matières scientifiques. Dans «Faire l’expérience des mathématiques» (2010) M. Maurel et C. Sackur présentent leur analyse des difficultés qu’éprouvent les élèves devant l’enseignement des mathématiques.

J’en veux aussi pour preuve l’opinion d’une universitaire et journaliste américaine bien connue Diana Johnstone (http://www.unz.com/article/french-democracy-dead-or-alive/) que l’on peut traduire ainsi: « Quoiqu’on se lamente du déclin du système scolaire, le peuple français est aussi raisonnable et bien éduqué qu’on peut l’espérer. S’il est incapable de démocratie, alors aucune démocratie n’est possible. »

Pour ma part, j’ai enseigné pendant 18 ans à l’université de Nice avant de me consacrer plus complètement à la recherche. Depuis que je suis à la retraite, j’ai publié trois livres, tous chez le même éditeur et dans la même collection. Elle a pour titre: « le temps d’apprendre ».

L’Histoire nous apprend que l’éducation s’est effondrée après la chute de Rome, pas avant. Il est courant aujourd’hui de parler d’effondrement de la société. Le fait même qu’on en parle montre que nous sommes conscients du danger. L’effondrement d’une société n’est pas une fatalité: tout dépendra de la manière dont nous réagissons, et cela dépend de notre éducation.

Bibliographie:

« Le poisson rouge dans le Perrier » de J.P. Despin et M.C. Bartholy (1983),

« Voulez vous vraiment des enfants idiots? » de M. Maschino (1984),

« L’enseignement de l’ignorance et ses conditions modernes » de J.C. Michéa (1999),

« Les nouveaux maîtres de l’école, l’enseignement européen sous la coupe des marchés » de N. Hirt (2002),

« La fabrique du crétin, la mort programmée de l’école » de J.P. Brighelli (2005),

« La débâcle de l’école, une tragédie incomprise » de L. Lafforgue et L. Lurçat (2009),

« Faire l’expérience des mathématiques, entre enseignement et recherche » de M. Maurel et C. Sackur (2010),

« Enseigner, c’est espérer, plaidoyer pour l’école de demain » de P. Léna (2012).